体験会概要

日時

日時:2025年1月23日(木)9時~17時半

場所:オフィス3Fフロア

方法

体験会の全体の流れとしては

・プログラム全体の説明

・デザイン思考研修

・デザイン思考によるペアワーク

・価値創造研修

のような流れで開催されました。

テーマ

今回の開催テーマは、デザイン思考・新規事業開発手法フレームワークの体験です。

どんなビジネスが成功するのか?

新規事業立ち上げの際の考え方として「何が大切なのか」というロジックを身につけるワークをおこなってもらいました。

開催者

株式会社Hyla様

研修を開催してくださったのは、株式会社Hyla様です。

株式会社Hyla様は「常識や固定観念の枠を飛び出し、新しい価値を生み出し続ける人と組織で日本を溢れさせる」をミッションに、新規事業開発の伴⾛型コンサルティング・⼈材育成をおこなっていらっしゃいます。

事業開発の⼤成功だけでなく、プロジェクトを通して新しい価値を⽣み出せる⼈・チーム・組織を創ることを⽬的としており、論理的で再現性のあるプロセスと常識に囚われないマインドを参加メンバーにインストールすることをモットーとしています。

サポートが終わった後には参加者メンバー⾃⾝が意図的に新しい価値を⽣み出せる⼈・チーム・組織になることを⽬指しているという、自走できる組織になるための研修をおこなってくださいます。

株式会社Hyla様からの学び

新しい価値・事業、売れる商品・サービスを⽣み出すのはセンスでも運でもない!

ロジックをしっかり持つことでいくらでも新しいものは生み出せる

株式会社Hyla代表取締役 ⽯井 ⾠典様

石井様は、東京⼤学⼯学部を卒業しており、東京⼤学⼤学院⼯学系研究科在学中にイノベーション⼈材の育成を⽬的とした東京⼤学i.schoolを修了されました。

ベンチャー企業やデロイトトーマツコンサルティング合同会社様にて、デザイン思考を活⽤した新規事業開発コンサルティングの開発と提供に従事し、コンサルティングを通して開発した商品により東証⼀部上場の⼤⼿IT企業において時価総額7倍増を実現した経験を持っていらっしゃいます。

他にも、ベンチャー企業時代にシステム開発の会社、AI開発の会社の⽴ち上げを⾏い両社とも1年⽬で⿊字化、売上1億円以上を実現させる等、⾃らもゼロからの事業開発を経験しており、独⽴後もさまざまな新規事業開発を⽀援したり、デザイン思考の専⾨家として有名企業の幹部向け研修の講師を務めるなど華々しい活躍をしていらっしゃいます。

なぜこの体験会をするのか?

新規事業開拓の際、思考力として重要視されるのが、「デザイン思考」と「アナロジー思考」だそうです。なぜこの思考が大切になってくるのか?

それは、

・だいだい良くない時代

・だいだいいいんじゃいですか時代

という時代背景の違いを考えると見えてきます。

だいたい良くない時代

問題がある。だから解決策を示せばよい。

高度経済成長時代には、ニーズで世の中が溢れていました。

いわば「問題」「課題」がそこかしこにあり、「欲しいもの」が分かりやすく、提供する側は問題を解決するために性能やスペックを良くしたり価格を安くしたりことで顧客のニーズを満たすことができました。

だいたいいいんじゃないですか時代

満たされている。だから、誰も見つけていない価値を示す。

だいたいの分かりやすい問題やニーズはもう満たされています。

一定の基準を満たしているものをよりよくしても、ギャップが少ないため価値を感じにくく、これまでのデータから論理的に検討しても、データから得られるものは同じような答えであり、結局ギャップが少なくなり価値を感じにくくなっています。この時代には「誰も見つけていない価値」を示す必要があります。

だいたいいいんじゃないですか時代

現在はこの、だいたいいいんじゃないですか時代です。

だいたいのニーズを満たしているから、隣の商品とあまり変わり映えがしない。こうなると人は、「価値」を見いだせたものにお金を払います。

新規事業を立ち上げるとき、この「価値」と、まだ「本人も気づいていなかった隠れた欲求」を見つけ捉えられるか、が重要になってくるそうです。

デザイン思考を身につけよう!?とは思うものの・・・

そこで必要となるのが「デザイン思考」。

デザイン思考とは、”人”に徹底的にフォーカスすることで価値観・深層心理・隠れた欲求(インサイト)を捉えるための思考法です。

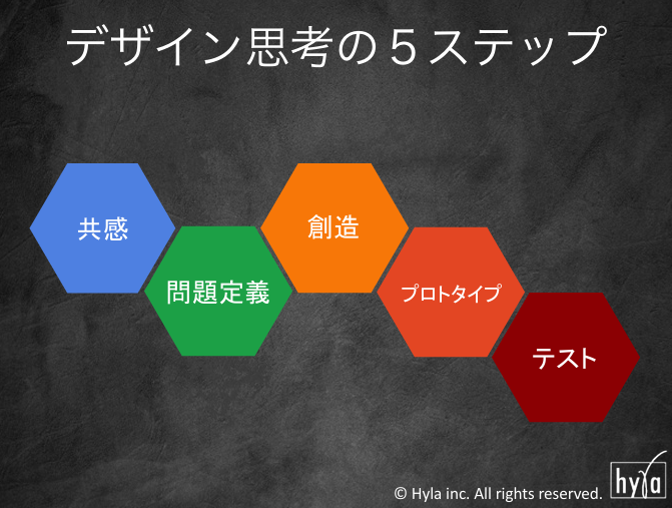

共感→問題定義→創造→プロトタイプ→テストという5つのステップをたどることでこの思考法を形にしていくことができます。

そう分かっているのにできないのはなぜか?その①

デザイン思考(デザインシンキング)とは、 顧客やユーザーのニーズを起点に、優れたデザイナーの思考プロセスをビジネス展開に活用する考え方 です。 アメリカのデザインコンサルティング会社「アイデオ(IDEO)」によって提唱されたのが始まりであり、その考え方のマインドセットは「アメリカ」という文化・環境で身につけているものから生まれています。

つまり、日本人にフィットした考え方・思考形態ではなかったところに難しさがありました。

そう分かっているのにできないのはなぜか?その②

インタビューにも技術が必要です。

どんな技術が必要なのか、少しご紹介します。

共感

共感には、 Sympathy(シンパシー)とEmpathy(エンパシー)があります。

- Sympathy

自分の経験から共感 - Empathy

経験したことないけど想像できる共感

デザイン思考の場合、Sympathyをしては「いけない」というところにまずこのデザイン思考の難しさがあります。

共感の目的は、顧客の隠れた欲求価値観を探るための情報を集めることであり、聞く段階では見えない 分析をするための情報集めである、と肝に銘じなければなりません。

「自分と相手は違う人間で同じ感覚ではない」ことを理解し、「自分の経験からの憶測」をしない「自分の意見を入れない」ことが大切ですが、つい ふっ と 湧き上がってくる自分の想いや概念を冷静に押しとどめ ”ただ聞く” ということは、慣れないとなかなか難しい、訓練あるのみ!の思考回路です。

具体的な事実体験を聞く必要がある

相手の意見にも、いわゆる ”思い込み” が紛れ込んでいます。

その人自身を知るために、聞くことは「事実と実際の体験」です。Sympathyをしてはいけない、という理由と同じで、ここにも「話す人自身の経験からの憶測」が入るからです。

たとえば・・・

話手の意見

体験

高級ホテルに泊まりました!

これは体験ではあるものの、「事実」とは違います。

話手の意見

この体験の事実は・・

○○というホテルに、〇泊しました。

1泊料金は〇〇円で、〇〇のようなお部屋とサービスがありました。

「高級」かどうかは人の主観です。事実とは違います。

ここを見極めず意見を聞いていってしまうとミスリードされてしまい、知りたいことに行きつかなくなってしまいます。

行動を見てインサイトを見つける

その人自身を見るとき、行動を見ると本当かどうかが分かります。

事実にもとづいた意見を行動と照らし合わせて確認していくことで、ニーズ(表面上の欲求)とインサイト(隠れた欲求)が分かってきます。

このインサイトを、

問題定義

仮説をたてる

このインサイトを仮説をたてながら、

「だったらこういうことかな?」

と進めていく。

当たっているかどうかは気にせず、どんどん仮説を立ててアイデアを創出しトライアンドエラーを繰り返しながらインサイトを見つけます。

生成と評価は分ける

ここでいう生成とは、アイデアをつくること。評価とは、アイデアを評価することです。

この生成と評価を同時にしてしまうと、

- 頭の中で生成と評価を同時にしてしまう

アイデアを思いついても自分のもつ概念で瞬時に消してしまう - 複数人で生成と評価を同時にすると

「もうヤダ!だったらやってよ!」という事態になってしまう

このようになってしまいます。

このため、生成と評価は、時間を決めて、きっちりと分けてする必要があります。

せっかくのアイデアを「できないかも」という理由で消してしまわないことも重要です。

じっくり考えず、質より量でとにかくアイデアを出します。

そう分かっているのにできないのはなぜか?その③

論理的な考え方と直感的な考え方を同時進行していくことに鍵があります。

これは「網羅思考」と「仮説思考」のプロセスをたどることで苦手な人にも可能になりますが、

- 網羅思考

Aだから(Bもあって)Cである、と集めた情報をもとに論理的に結論を出す

とても膨大な情報が必要 - 仮説思考

たぶんこうだろう、というところからそう思われる事実を集める

ピンポイントに情報を集められるが仮説の立て方が良くなければ延々にたどりつかず

もしかしたら間違った方向へ行く可能性もある

この2つの思考を組み合わせて体系化したものがデザイン思考である、という点からも、訓練が必要な思考方法であると言わざるを得ない思考方法なのです。

そのためにこの体験会や「共感→問題定義→創造→プロトタイプ→テスト」という5つのステップをたどるという「型」があり、デザイン思考をより導きやすく身につけやすくしてくださっています。

デザイン思考ワーク

これまで書いてきたように、デザイン思考とは、お客様の求めている価値とは何か?をより尖らせていくための思考方法です。この体験会では実際にどのようにワークをしていったのか、ご紹介します。

まずは社員同士、本日の自己紹介

社員同士グループになって、まず今日はどんなことを自分事として持って帰りたいのか、伝えあいました。すでにここから、デザイン思考の訓練は始まっています。

先生

5分ね!

じっくり考えないこともポイント

これも訓練

意見をシェアする時も、「時間」が決まっています。

きっちりと時間を明示し、その時間の中で意見を組み立てる。出せる意見を全部出す。

この研修に大切なことです。

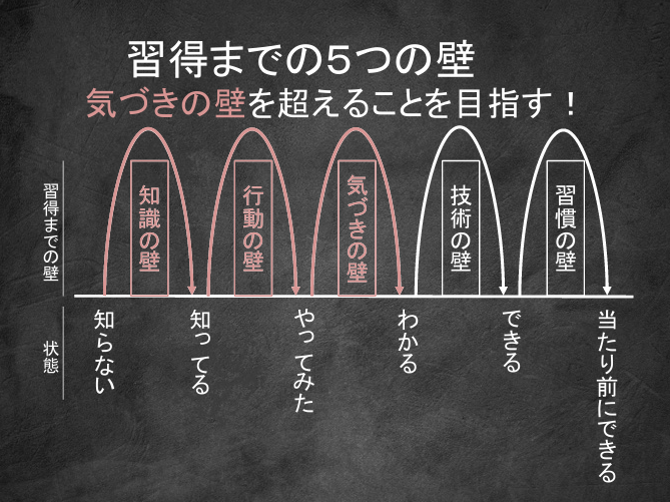

座学

1日の体験会で、参加者が得られる体験について教えてくださいます。デザイン思考は1日にしてならず。この思考を身につけるための研修時のお作法とともに、どんな壁があり本日はどこまでを目指すのか開示がありました。

この壁を順番に乗り越えるための、カリキュラムを組んでくださっています。

そうして参加者たちは頭から ”けむり” を出しながら、上記のような内容について学びました。

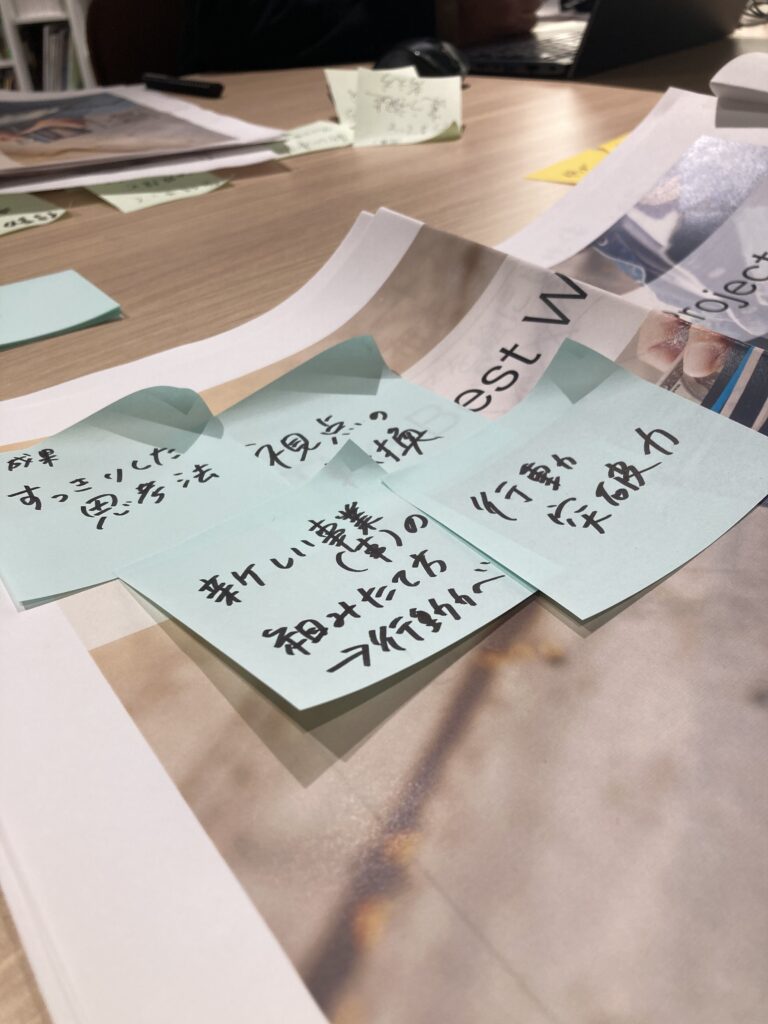

ワーク

実際にどのようにプロセスを辿っていくのか?

ここからはペアを組んでの実践です。

お題は、「相手にとって理想の財布をつくる」こと。

このステップに沿って進みます。

まずは「想像」で相手にとっての理想を書いてみます

この時重要なのは言葉ではなく、「絵」で表現すること。

これから聞いていくステップを経て相手を知り出来上がるお財布と、ただこちらの想像で描いたお財布はどう違うのか?

このプロセスをまず行うことで、「違い」を浮き彫りにすることができます。

パートナーに共感します

具体的な事実・体験を聞くこと3分。

掘り下げて深層心理を聞くこと3分。

事実・体験を聞き、その事実・体験はなぜそうだったのか、と聞いていくインタビューです。

上記に記載してあるように、この時「意見」を聞いたり誘導したりしないよう気を付けてインタビューします。

問題定義

共感し、「なぜパートナーはそうだったのか」の問題を明文化します。

パートナーが持っている問題(ニーズ)があったから、その問題を解決したかった。それはどう思っていたからなのか?というインサイトを見つけ出します。

想像・プロトタイプ

パートナーが持っていた問題を解決するアイデアを絵示します。

制限時間5分で5つ。

重要なのは問題を解決するプロトタイプを短い時間でたくさん創ることです。

自分の思考を推しはさめる余地がないほど、直感的につくっていくことでもしかしたら最終的にはお財布ではないニーズに辿り着く可能性もあったりと、よりよいアイデアを創出することができます。

量のないアイデアでは「質」を高くすることはできない。

これを肝に銘じておかなければならなりません。

テスト

先ほどのアイデアをパートナーに説明し、フィードバックをもらいます。

ここでは評価ではなく、「これをどう思うか」という意見だけを聞いていきます。

時間もきっちり測ります。

解決策のプレゼン

そうして、フィードバックを受けて新しい解決策をつくります。

つくったら、相手にとって何が価値があって、どこが改善されるとよりいいのか、実際に製品化したらいくらで購入するかなどを最後に聞いて行きます。

これらすべてを短時間でリズムよく進める

すべてのことが、

- 絵で表現する

- 3分や4分など極めて短い時間でアイデアを出す

形で進められていきます。

やってみなくては分からないこのスピード感は、余計な思考を挟まずにいかにアイデアを直感的に出すのか、直感的に創出したらどんなロジックで論理的に考えるのか、この訓練で最大限の効果を得るためにも欠かせないものでした。

おわりに

デザイン思考とこのワークの面白さ、体験会で学べることの多さについての一端をご紹介してみましたがいかがでしたでしょうか。

実は全然書ききれませんでした。

8時間もある体験会だったので当然といえば当然かもしれません。このコラム1ページに入るような体験会ではございませんでした。

「B to C とB to Bにおける事業開発の注意点の違い」というのもとても面白く、(ほんとはココも知りたいですよね?ええ・・・わかります。ほんとごめんなさい)アートとデザインは違うよ、というお話しだったのですが、

- アート

自分を表現する活動 - デザイン

相手の求めることに応える活動

ということで、B to C とB to B というだけでなく私たちが普段している提案書などの資料や企業発信などにも繋がるような内容でした。

じゃあ、ここから新規事業をいったいどうやって作るのーーーー!!!という方は、ぜひ、体験会や研修を受けてみてください。

講師としてお越しくださった株式会社Hyla代表取締役 ⽯井 ⾠典様、調整をしてくださった皆様・参加した社員一同、最後までご購読頂きました皆様に心より御礼申し上げます。今後もより良い情報をお届けできるよう、日々精進してまいります。本日は誠にありがとうございました。