オルガテック東京とは?

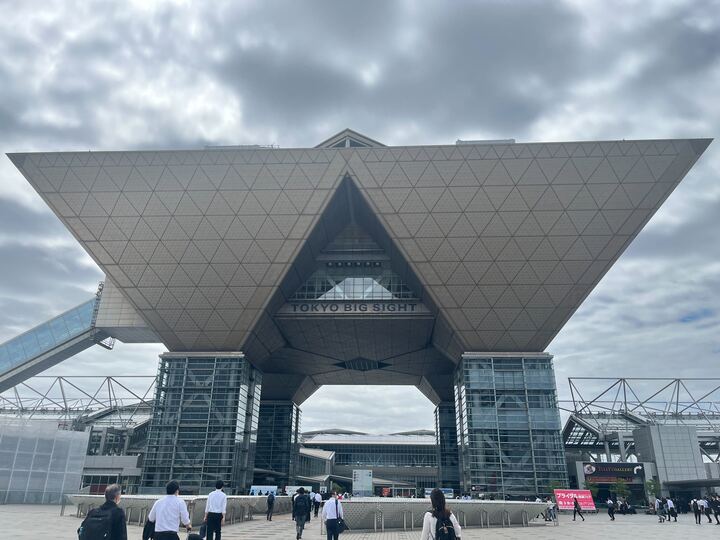

オルガテックの初のサテライトイベントとして2022年に開催されたのが「オルガテック東京」です。「オルガテック」とは、ドイツ・ケルンで2年に1回開かれているオフィス及びファシリティの国際専門展示会のことです。「オルガテック東京」の今年3回目の開催が2024年5月29日~31日の3日間、東京国際展示場「東京ビッグサイト」東4・5・6ホールでおこなわれました。

オルガテック東京2024より。

第3回目の開催を迎える「オルガテック東京2024」には、日本および世界の国と地域から160社を超えるトップブランドが一堂に会し、デザイナーや建築家、ディーラーやデベロッパー、各業界のオーナーや企画経営者など、デザインを重視する業界の多くのキープレーヤーとの交流やコミュニケーションを通して、次世代へとつながるアイディアとインスピレーションを創出します。「オルガテック東京」は、ワークスタイルが多様化する時代に応え、最新のソリューションとデザインが持つ無限の可能性をリアルに体感できる場所を提案します。

オルガテック東京 | ORGATEC TOKYO 2024 (orgatec-tokyo.jp)

オルガテック東京 開催概要

コンセプト

「オルガテック東京2024」のコンセプトは2023年に引き続き「SHIFT DESIGN」でした。

クリエイティビティあふれる人や家具、空間が集まる一大イベントであり、ワークスタイルの未来が、体感できる場所です。

未来を働くデザインがある。

オルガテック東京2024 (orgatec-tokyo.jp)

卓越したデザイン、そこには思考や機能、スタイルがあり、

美しさだけではなく時代を切り拓くポテンシャルが

息づいている。

そして働く環境において、さらなる効率化を促し、ライフとワークを調和させ、イノベーションを起こす場を創造する。

日時・場所

日時:2024年5月29日~31日

10:00~17:00(31日は16:00まで)

場所:東京国際展示場「東京ビッグサイト」東4・5・6ホール

オルガテック東京 ファイナルレポートより

規模拡⼤で 40,000 ⼈を超える来場者が集結

展⽰⾯積を前回から 30%拡⼤し、国内外から初出展 78 社を含む 163 社のトップブランドが⼀堂に集っていたそうで、オルガテック東京のファイナルレポートでは、3⽇間で 55%増の40,000⼈以上の来場者を迎え、盛況のうちに幕を閉じた、と報告されています。

基調講演

国内外のデザイン賞を数多く受賞し、素材へのリサーチに基づく⾼度な造形表現で知られる TAKT PROJECT 代表、吉泉聡⽒による基調講演がおこなわれました。「『実験的視座』から考察したワークプレイスの未来」というテーマでAI が提案するクリエイティブなオフィス設計に関する疑問を掘り下げ、クリエイティブな環境を育むための真の要素について深い洞察が共有されたそうです。

「ORGATEC TOKYO Awards」が開催

オルガテック東京では、独自のコンセプトや高いデザイン性、優れた技術により「SHIFT DESIGN」を体現している製品やブースを表彰する賞「ORGATEC TOKYO Awards」を開催しています。

2024年の栄えある賞には

グランプリとして、カリモク家具、

準グランプリとして、プラス・アダル・イトーキの3社が選ばれました。

《グランプリ》

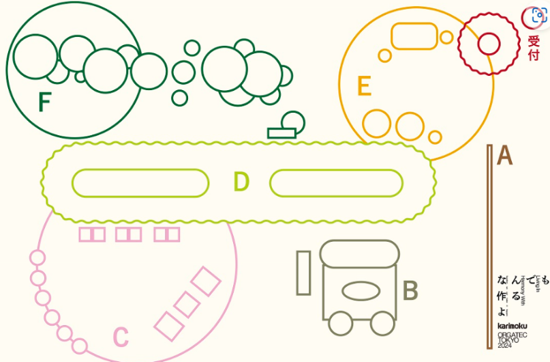

| カリモク家具 | 展⽰コンセプトは、”なんでも作るよ”。 ⾊彩豊かにファブリックを使った⼼地よいブースでゆるく繋がりつつ、家具に限定されない国産材の使い⽅についても⼀⽯を投じた |

《準グランプリ》

| プラス | それぞれのコーナーで語りかけるような問題提起があり、きめ細かい配慮のあるブースづくりで、訪れる⼈を魅了しながらビビットな共感を作り出していた |

| アダル | 素材(ウレタン)にこだわったブースづくりといった製造メーカーの創意⼯夫 で、アイデンティの表明とサステナブルな取り組みが⽬を引いた |

| イトーキ | オルガテックのレベルを引き上げる展⽰であり、グローバルな発想での新しいオフィス空間の提案を含む 6 つのブランドがオーガニックな動線で来場者の注⽬を集めた |

主催者企画エリア「CIRCULAR MIRAI」

主催者企画エリア「CIRCULAR MIRAI」では、資源ロスの排除や再利⽤、再資源化を推進する⾰新的な素材を数多く展⽰されたそうです。サーキュラーエコノミーへの取り組みが加速する現在において、市場の認識を活性化するための新しい技術やアイデアを発信する重要性とオフィス家具が描く近未来の循

環型経済の姿を提⽰したとのことです。

参照:

Microsoft Word – オルガテック東京2024_ファイナルレポート_05.31.docx (orgatec-tokyo.jp)

社員研修レポートより抜粋

弊社では、オルガテック東京のような場所へ行くことも研修の1つとしています。

実際の場所で、自分で体験し、新たな知見を得ること。それをまたお客様へ体験価値や付加価値として還元していくこと。そんな可能性の輪を広げるさまざまな研修の場を設けています。

それでは、今回の研修による社員のオススメを3つ抜粋してお伝えします♪

※受賞とは関係ございません。ご了承ください。

カリモク

70年以上にわたり森林を資源として事業展開をしてきたカリモク家具は、家具作りに欠かせない森林及び森林経営の持続可能性を維持するため、これまで以上に積極的に国産の未利用材や低利用材の活用を推進していきたいとのとことでした。

日本の森林の現状とカリモク家具のものづくりについての解説や、人々の共生空間であるオフィスやレジデンスを実際に体験できるゾーン、アーティストや企業などと手掛けてきたコラボレーションプロジェクトを実製品と共に紹介するゾーンなど6つのゾーンで構成された展示となっていました。

未利用、低利用の木材の可能性に目を向けるコンセプトのブランドを展示していました。

ヒノキなどの国産針葉樹をはじめとする国産材を用いたり、小径木の活用をしています。

中でも国産材を用いたMASの家具は、今年1月に発生した令和6年能登半島地震の被災地の復興を願い、石川県能登産のヒバを用いて製作された家具でした。

下の写真は、高さ違いのテーブルです。高さ違いがゆるやかに繋がるレイアウトにすることで、座る・立つの制限が無くなり、空間に様々な使用用途が生まれているのが印象的でした。また、カラーウッドシリーズの天板には、リアルコート印刷という最新技術を用い、古武家氏の作品をプリントしたモデルを製作。コミュニケーションや想像力の幅が広がる家具の展示がされていました。

イトーキ

「&ITOKI」を展示テーマに、ITOKIブランドに加え、Knoll、STELLAR WORKS、esPattio、Poul Henningsen Furniture、J1890の計5つのグローバルブランドを過去最大のブース面積にて展示がありました。外部デザイナーやパートナー企業との協業も積極的に行い、これからの新しいワークプレイスの提案です。さまざまな人種や価値観が行き交う世界で最も多様性溢れる街ニューヨークでデザインし、ニューヨーク発のグローバル向けラグジュアリーブランドを創出していました。職人によるジャパンメイドの高品質なものづくり技術で、従来のオフィスデザインとは逸脱したオフィスっぽくないデザインがいい意味で斬新でした。

下写真はチームミーティングに最適な六角形高機能クローズドブースです。「ADDCELL Hexa(アドセルヘキサ)」を初公開していました。オフィスの会議室不足や音問題を解決する個室ブースに、新たに6平方メートルの6人用ブースが登場し2024年秋以降の発売を目指して更なる開発を進めているとのことです。

全員が画面を見やすいレイアウトで六角形の形状で、大型ディスプレイを設置することができ、ガラス面を大きく取った抜け感のあるデザインは開放感がありました。六角形形状は複数台並べて設置した際にも空間に無駄ができにくいため、単体でも複数でも利用できる点も特徴です。また2連で配置する事で外面も活用することができます。短時間のミーティングスペースとしても利用可能であり、打ち合わせ前後のショートミーティング、ちょっとした作業などに最適なワークスペースのレイアウトができそうです。利用する社員同士のコミュニケーションを誘発するとともに業務効率を高めるのに最適だと感じました。

オカムラ

現在の働き方から、未来の働き方を提案しており、2035年に向けて「Buddy Furniture」を開発中とのこと。IoTと家具が融合した製品で、PCレス・座席すらない働き方を提案していました。

Eco素材を使ったファブリックや化板も豊富にあり、全体的に洗練されたデザインで構成されていた印象でした。

おわりに

オルガテック東京研修レポートはいかがでしたでしょうか。

弊社ではさまざまな研修をおこなっています。

特に今期は、「転換」というテーマを掲げている期でもあるからか研修が充実しています。

組織体制も働き方も、毎年毎年変化しながら常に最新にアップデートできるよう、インプットし、実践し、どのようにしたらお客様に喜んでいただけるのか考え、お任せいただいたプロジェクトへと反映しています。

今後このような研修レポートも皆様へ報告し、社員の得た知見など共有していければと考えております。次回の研修レポートもお楽しみに。